Selama beberapa bulan belakangan, kabar mengenai film Bumi Manusia sudah ramai diperbincangkan. Dari diskusi hangat sampai debat sudah santer di kalangan warganet. Terlebih, film yang diadaptasi dari mahakarya Pramoedya Ananta Toer ini disutradarai Hanung Bramantyo. Sontak banyak warganet khawatir Hanung akan mendramatisasi ala sinetron (bagi yang pernah menonton film besutan Hanung seperti Ayat-Ayat Cinta dan Rudy Habibie mungkin cukup paham).

Sebetulnya, bukan kabar baru bahwa Bumi Manusia akan diangkat ke layar lebar. Pada masa kuliah dulu (katakanlah sekitar sepuluh tahun lalu), sempat beredar kabar bahwa buku ini akan diadaptasi menjadi film dengan arahan sutradara Garin Nugroho. Tahun berganti namun tak kunjung ada kelanjutan dari kabar tersebut. Rupanya, selama beberapa tahun belakangan memang ada sejumlah usaha dari sineas Indonesia untuk memfilmkan ‘Bumi Manusia’. Namun akhirnya Hanunglah yang mendapat kepercayaan (dan tentunya rezeki) untuk menyutradarainya (baca: Kenapa Film Bumi Manusia Harus Saya?)

Selepas menonton film ini, saya mendapat pertanyaan dari sejumlah teman,

“Bagus nggak filmnya?”

“Recommended nggak?”

“Bakalan kecewa nggak kalau nonton filmnya?”

Pertanyaan muncul baik dari pembaca buku ‘Bumi Manusia’ maupun yang belum membaca novelnya.

Maka jawaban singkat saya akan cukup diplomatis: “Layak tonton. Tidak sempurna, tapi tidak buruk juga.” Terutama, bagi yang belum membaca bukunya, setidaknya film ini bisa menjadi pintu dan pemantik ketertarikan teman-teman untuk membaca Bumi Manusia dan karya-karya Pram lainnya. Untuk yang belum membaca bukunya, jika bertanya-tanya ini buku atau cerita tentang apa, sila baca ulasan saya mengenai buku Bumi Manusia di tautan ini.

Buat saya, bintang dalam film ini tak lain adalah Nyai Ontosoroh. Angkat topi untuk Sha Ine Febriyanti sebagai pemerah tokoh ini (OOT: saya baru tahu kalau nama Ine Febriyanti itu ada ‘Sha’-nya). Nyai Ontosoroh memang tokoh penting dalam kisah Bumi Manusia. Ia adalah seorang Nyai (gundik Belanda) yang lain daripada yang lain. Ia cerdas, tegas, berani, dan pekerja keras. Tak heran jika Minke (Iqbaal) terpukau dibuatnya dan menuangkan kisah Nyai tersebut dalam sebuah tulisan.

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri.”

― Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia

(Kutipan ini pun muncul dalam film Bumi Manusia, diucapkan Nyai Ontosoroh kepada Minke)

Lalu, bagaimana dengan Iqbaal sebagai Minke? Jujur saja, secara keseluruhan, saya tidak membawa ekspektasi apa-apa saat akan menonton di bioskop, termasuk performa Iqbaal sebagai Minke. Sejak awal menonton trailer filmnya dan melihat cuplikan Iqbaal tampil sebagai Minke, saya merasa Iqbaal terlihat terlalu remaja (meskipun tokoh Minke di Bumi Manusia memang masih muda, tahun terakhir sekolah HBS atau sekolah menengah). Saat membaca bukunya, saya tidak membayangkan Minke seperti itu. Lalu, seperti siapa? Nah, ini saya belum menemukan visualisasi yang tepat. Namun, yang ada di bayangan saya, Minke itu secara fisik setidaknya cukup dapat diwakili oleh Refal Hady (pemeran Galih dalam film Galih Ratna dan Kang Adi dalam Dilan 1990) yang usianya muda tapi terlihat lebih ((( matang ))) daripada Iqbaal.

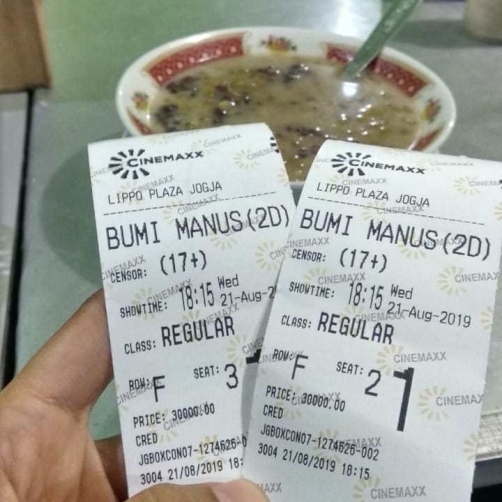

Di luar itu, bisa dipahami mengapa Iqbaal dipilih sebagai Minke. Pilihan Hanung cukup rasional karena nyatanya Iqbaal dikenal oleh kawula muda dan bisa menarik banyak penonton. Ini terlihat dari rentang usia penonton yang saya temui di bioskop. Teater dipenuhi dedek-dedek usia SMA dan kuliah. Siapa sangka kan film Bumi Manusia bisa membuat teater full house? (baca: Hanung Bramantyo: Untuk Apa, Untuk Siapa, Bumi Manusia).

Sampai sini, perlu saya sampaikan bahwa ternyata akting Iqbaal dalam Bumi Manusia tidak begitu mengecewakan. Setidaknya, terlihat Iqbaal sudah berusaha dengan baik. Dari segi dialog saja, film ini dipenuhi percakapan bahasa Belanda. Iqbaal dan aktor-aktor muda lainnya bisa membawakan itu dengan begitu mengalir. Selain bahasa Belanda, film ini juga cukup kental dengan bahasa Jawa versi jawa timuran yang khas.

Alur cerita dan tokoh film Bumi Manusia seluruhnya ialah berdasarkan tokoh dalam novel. Sebut saja Annelies (tentu ini pun tokoh penting sekalin Minke dan Nyai Ontosoroh), Jean Marais, Suurhof (sejujurnya saya malah lupa ada tokoh ini di buku sampai menonton filmnya), orang tua Minke, Robert Mellema, Baba Ah Tjong, dan lainnya. Sampai Darsam pun tak ketinggalan. Saya terkesan dengan tokoh Darsam karena karakternya yang kuat. Seorang Madura, kusir Nyai Ontosoroh yang meskipun terlihat galak dan menyeramkan, ia adalah seorang anak buah yang setia. Hanya saja, beberapa tokoh tidak terlalu digali karakternya dalam film, seperti Jean Marais dan Jan Daparste alias Panji Darma, padahal keduanya punya hubungan penting dengan Minke. Hal tersebut bisa dipahami mengingat keterbatasan durasi film.

Terlepas dari kritik mengenai kesesuaian kostum Bumi Manusia yang konon tidak sejalan dengan referensi mode pada zamannya, film berdurasi 3 jam ini cukup bisa dinikmati (iya, Anda tidak salah baca, durasinya 3 jam!). Saya sengaja memilih jadwal nonton yang tidak terlalu malam agar saya tidak tertidur di bioskop (maklum.. nontonnya langsung pulang kerja). Tapi, bisa dibilang, selama tiga jam itu tidak ada bagian yang membosankan. Alur cukup cepat, terutama karena banyak sekali yang kelihatannya ingin dituangkan dari buku ke layar.

Sebagai catatan, ada sejumlah detail yang kurang jelas dalam film, misalnya kasus pembunuhan Robert Melemma dan peran dokter keluarga Melemma (sebagian bertanya-tanya, jadi dia itu baik atau jahat?). Kemudian, yang cukup ‘mengganggu’ adalah musik latar yang berlebihan pada sejumlah adegan (ini membuat film jadi rasa sinetron) serta alunan lagu ‘Ibu Pertiwi’ pada adegan terakhir ketika Minke menangisi kepergian Annelies. Rasanya, lagu itu kurang cocok dengan adegannya. Kenapa tidak diberi iringan musik yang menyayat hati saja? Tapi, yaa sudahlah.

Seperti ketika membaca bukunya, saya pun menitikkan air mata saat Annelies terpaksa harus pergi ke Belanda. Sejak membaca bukunya sampai sekarang, selalu terbayang deskripsi Pram tentang koper kaleng yang dibawa Annelies naik kapal meninggalkan keluarga dan cintanya di Wonokromo. Kepergian Annelies menyesakkan karena bukan saja soal cinta, namun juga soal harga diri dan hak pribumi yang kala itu dirampas habis-habisan.

“Kita kalah, Ma,” ujar Minke sambil terisak di balik pintu.

“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Jawab Nyai Ontosoroh menguatkan dalam kegetiran.

Mengangkat Bumi Manusia menjadi sebuah film pastilah bukan pekerjaan mudah. Sebagai pembaca buku dan juga penonton, kita bebas memberikan pandangan. Namun, jika tujuan Hanung adalah untuk mengenalkan dan menghidupkan kembali kebesaran karya ini kepada anak muda Indonesia, semoga harapan itu bisa terpenuhi. Setidaknya, saya sudah melihat buku Bumi Manusia kembali terpajang di rak-rak depan di toko buku.

Selamat ‘membaca’ Bumi Manusia di layar lebar!

Sepertinya filmnya bagus. Makanya istri ngebet banget pengen nonton ini film..

LikeLike

Jadinya nonton nggak, Mas?

Hehe.. maafkan telat ngecek komen2 di blog nih.

LikeLike

setuju sih kak, bagaimanapun aku tetap mengapresiasi film ini. Semoga dedek Iqbal bisa membawa influence ke generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan mau membaca karya2 Pram yang lain

LikeLike

Aamiin.. Setidaknya jadi tahu ada penulis bernama Pramoedya Ananta Toer dan kenal salah satu karyanya. 😀 (duh, maaf baru cek komen)

LikeLike

Aku suka filmnya! Tanpa ekspektasi apa2 juga walau sudah membaca. Tapi, menurutku bagus dan, betul, sangat bisa dinikmati walopun 3 jam.

LikeLiked by 1 person

Setidaknya, kita bisa memilah saat menikmati karya sebagai buku dan sebagai film ya. Hehe.. karena penyampaiannya pasti akan berbeda.

LikeLiked by 1 person

film y fenomenal…..sangat mengispirasi…

LikeLiked by 1 person